金城次郎の新作陶磁器買取

金城次郎の買取実績

金城次郎をお買取りしたお客様の声

-

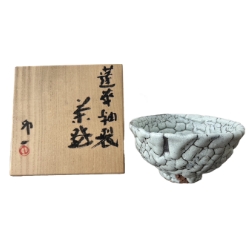

「金城次郎-ぐい呑」をお買取り

★★★★★

出張買取 女性・50代レビューコメント

金城次郎のぐい呑を査定してもらいました。陶磁器にあまり詳しくありませんでしたが、担当の方が丁寧に説明してくれて、価値が分かり安心しました。ありがとうございました。

査定士コメント

この度は金城次郎のぐい呑みをお持ちいただき、誠にありがとうございました。大切なお品物の価値をしっかりお伝えできたことを嬉しく思います。お客様にご満足いただけるよう、今後も丁寧な対応を心がけてまいります。

小林

金城次郎の買取相場

| 種類 | モチーフ | 買取相場 |

|---|---|---|

| 陶磁器 | 魚や海老柄の壺 | 数万円前半~10万円以上も |

| 陶磁器 | 抱瓶 | 数万円前後 |

出張・宅配買取エリア

全国で出張買取を行っています

お気軽にお問い合わせください

東京・愛知・大阪・広島・福岡に店舗を構え、日本全国で買取を行っています。

迅速な対応を心がけておりますので、是非お気軽にご相談ください。

美術品を押し入れに閉まっている・お部屋に飾っている状態でも大丈夫です。

無料です!

お気軽にご連絡

ください!

店舗情報

-

東京店

- 住所

東京都大田区大森北3-5-7 ロイヤルビル1階 アクセスMAP

-

営業時間

10時~18時(日・祝休み)【要予約】

- 住所

-

大阪店

- 住所

大阪市中央区内平野町1-1-5 西大手前ビル103号 アクセスMAP

-

営業時間

10時~18時(日・祝休み/土曜は不定休)【要予約】

- 住所

-

名古屋店

- 住所

愛知県名古屋市千種区覚王山通8丁目36-2 池下小塚ビル1階 アクセスMAP

-

営業時間

不定休【要予約】

- 住所

-

福岡店

- 住所

福岡県福岡市博多区諸岡2-4-1 大和ビル103 アクセスMAP

-

営業時間

10時~18時(日・祝休み/土曜は不定休)【要予約】

- 住所

獏の買取の特徴

-

迅速な訪問が可能です!

当社では日本全国へ出張買取(出張費は無料)を行っております。

売却するタイミングは「売りたいな」と思った時がベストです。迅速な訪問を心がけ、当日中に出張・査定・売却まで可能です。遺品整理などの理由でまずは見積希望の方もご相談ください。専門の鑑定士が対応させていただくため、高価買取をお約束します。 -

無料で出張・査定いたします!

全国どこへでも無料で出張買取を行っています。

いきなり来てもらうのは・・とお思いの方は、電話・メール・LINEで作品の情報や画像を頂けましたら、おおよその買取額を提示する事も可能です。査定額にご納得いただけない際はお断りいただけます。もちろん出張料・査定料を請求する事はございません。便利な出張買取を安心してご利用ください。 -

その時の相場の適正価格でご提案

常に「査定時点での最高評価の買取金額」をご提案させていただいております。

美術品・骨董品の相場は日々変動いたします。当社では、お問い合わせ時点の相場を基に、買取価格をお客様にご提示します。仮に絵画といってもリトグラフやシルクスクリーンなどでも評価方法が異なります。専門店だからこそきめ細かなご提案を心がけております。 -

「クーリング・オフ制度」に対応!

「クーリング・オフ制度」に対応しております。

当社から出張してご売却頂いた場合、8日間は返品可能です。

品物を手離した後、「やはり売らなければ良かったな」と感じられることもあるかもしれません。期間以内であれば作品をお返しいたしますので、安心してお問い合わせ・ご相談ください。

※店頭・宅配はクーリング・オフ適用外となります

- 下記のような絵画

でも買取できます! -

- 作者不明の絵画作品

- サインが読めない絵画

- 額縁が無いもの

- 汚れ・ダメージがあるもの

-

- 美術品かどうか分からないもの

- 鑑定書がないもの

- 印刷・ポスターかもしれない

- 昔から飾ってある古い作品

出張・宅配買取の流れ

-

Step01

-

Step02

出張査定(無料)

出張買取(無料)専門のスタッフが約束の日時にご訪問させていただきます。

当日、新たに査定して欲しいものがある場合も歓迎いたしますので、ぜひご用意ください。

※作品によっては後日買取金額の回答をさせていただく場合もあります。 -

Step03

現金お支払い

査定金額にご納得いただけましたら、その場で現金にてお支払いします。

当日中に作品も引き取りますので、基本的には1日で完結します。

お振込にも対応しております。

<必要書類>

※現住所が記載されているものに限ります。

・身分証明書 (運転免許証、保険証、パスポート、外国人登録証など)

-

Step01

電話/LINE/メールにてお問い合わせください

美術品の詳細をわかる範囲でご教示ください。(作家名・サイズ など)写真を送付いただけると、より具体的な査定額のご案内が可能となります。 -

Step02

査定価格のご連絡

いただいた情報を基に、おおよその買取金額をお調べしてご連絡いたします。

査定は無料、金額にご納得いただけない場合は勿論お断りいただいて構いません。

※作品によっては、現物を見てからでないと判断出来かねる場合もございます -

Step03

売却品を発送いただく

査定価格にご納得いただけましたら、弊社から必要書類をお送りします。

書類にご記入いただき、弊社東京本社宛に着払いにてお送りください。

梱包材がお手元に無い場合、無料でお送りしますのでお知らせください。

作品によってはお客様にご用意をお願いする場合もございますこと、予めご了承ください。 -

Step04

お荷物が弊社に到着

コンディション等を確認させていただき、最終的な査定価格と登録番号を記載した「確認書」をお客様のご自宅へお送りします。

※最終的な査定価格にご納得いただけない場合はキャンセルも可能です。

※作品によっては返送時の送料をお客様負担とさせていただく場合がございます。 -

Step05

買取金額のお支払い

必要な情報をご教示いただいた後、お客様指定の銀行口座へお振込みいたします。

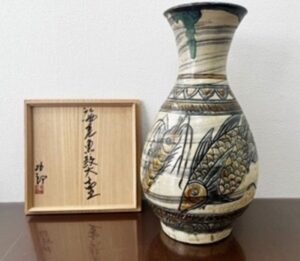

金城次郎作品の買取相場

没後10年以上経過しましたが、今でも人気が高い作家です。

買取金額は数万円台から10万円以上と様々です。金城次郎の作品のご売却をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

金城次郎の作品はもともと共箱が無いケースもありますが、商品として買い取る際は重要です。他の作家の様に買取価格が大幅に下がるような事はありませんが、下がることは下がります。ちなみに共箱とは作品を入れる木箱にサインと題名を書いたものになり、骨董と呼ばれるような古い作品には必要ないケースもありますが近代の陶磁器では作品の一部とみなします。

金城次郎の評価ポイント

金城次郎の高価買取ポイントは、<魚>でしょう。金城次郎の特徴は魚の絵付けではないでしょうか。

魚の描き込み具合で評価が変わり、特に抱瓶と呼ばれる作品に魚が描かれているモノは人気が高いです。

金城次郎について

1912年~2004年 故物作家。

沖縄県那覇市に生まれる。壺屋の窯がすぐそばにあったこともあり、幼い頃から壺屋焼に親しんでいた。12歳という若さで陶工としての道を歩むことを決意した金城次郎は壺屋の名工・新垣栄徳の製陶所に陶工見習いとして入所し、作陶の基礎を学ぶ。太平洋戦争中は制作活動を中断するが、1946年に壺屋自らの工房を開き独立する。日常的な暮らしの中の日用品に「用の美」を見出そうという民芸運動に作品は合致し、浜田庄司や河井寛次郎らの指導を受ける。

1972年の沖縄返還の年に、都市化により登り窯から出る煙の公害問題が起きていた壺屋から、活動拠点を読谷村に移す。1985年に重要無形文化財(人間国宝)「琉球陶器」の保持者に認定される。

2024年に三宅美術館で「没後20年 金城次郎展」が開催された。

金城次郎の作風

金城次郎といえば<壺屋焼>で制作した陶磁器作品ではないでしょうか。

壺屋焼とはもともと沖縄伝統工芸でしたが、金城次郎の尽力により芸術作品にまで昇華させました。もともと壺屋焼は日用使いの道具をつくることが目的でしたが、日常的な暮らしの中の日用品に<用の美>を見出そうという民芸運動に合致し、ここまで評価されました。抱瓶(だちびん)と呼ばれる、沖縄地方で用いられる携帯用の酒瓶で、腰に付けやすいように、胴の横断面が三日月形をしているものや、徳利、水差しなど日用使いできる作品を多く手掛けてきました。

作品自体は、壺屋焼きでも最も多く見られる赤土に白化粧を施し釉薬を使う上焼きという技法を用いていました。また魚やエビをモチーフにしたものが多く、デザイン化されたユーモラスな魚紋は金城次郎作品の代表する絵柄です。

金城次郎の買取は獏にご依頼ください

金城次郎の作品を売却するならぜひ獏にお任せください。獏は骨董品・美術品・絵画の買取専門店として、多くの実績があります。お客様の大切な品を丁寧に査定し、他社に負けない高価買取を実現します。全国対応の出張買取も無料で行っていますので、お住まいの地域に関係なくご利用いただけます。「どこに頼むか迷っている」「少しでも高く売りたい」とお考えの方は、お気軽にご相談ください。メール、LINE、電話で簡単にお問い合わせいただけます。お客様に安心してご利用いただけるサービスを提供いたします。