版画(リトグラフ)の買取は獏へご相談ください

そもそも版画とは?

版画に関しましてはシルクスクリーン、リトグラフ、木版、銅版画等の様々な技法が存在します。

多くの作品が洋画・日本画等の原画を基に複数枚作成されたものとなります。

版画よりも原画の方が貴重であるという印象をお持ちの方が多いと思いますが、製作にはたくさんの人と時間が必要となりますし、原画では表現しきれない作風もあり独立した一つの芸術表現とみております。

査定にあたりましては作家自身の相場が一番大事ですが、直筆のサインや限定部数の有無により評価は大きく影響してきます。

また、版画専門で創作活動を行っている作家もおります。

版画専門作家は、版画が最も評価され直筆の方が値段を付けにくいケースもあります。

査定するにあたり様々な角度から判断する必要があります。

是非、ご売却の際は専門家にご相談ください。

骨董品の買取なら獏

現代アートの買取なら獏

多くの作品が洋画・日本画等の原画を基に複数枚作成されたものとなります。

版画よりも原画の方が貴重であるという印象をお持ちの方が多いと思いますが、製作にはたくさんの人と時間が必要となりますし、原画では表現しきれない作風もあり独立した一つの芸術表現とみております。

査定にあたりましては作家自身の相場が一番大事ですが、直筆のサインや限定部数の有無により評価は大きく影響してきます。

また、版画専門で創作活動を行っている作家もおります。

版画専門作家は、版画が最も評価され直筆の方が値段を付けにくいケースもあります。

査定するにあたり様々な角度から判断する必要があります。

是非、ご売却の際は専門家にご相談ください。

骨董品の買取なら獏

現代アートの買取なら獏

版画(リトグラフ)の買取実績

版画(リトグラフ)の買取価格の評価・査定方法

版画(リトグラフ)の買取・評価について

絵画の買取価格は[市場評価]に応じて決められています。市場評価とは需要と供給のバランスから導き出される流通価格のことです。

株式市場をイメージいただくと分かりやすいと思いますが、欲しい人が多いほど評価は高まり、欲しい人が少ないほど評価は下がります。絵画のマーケットは株式市場ほど相場が動かず、数週間から数カ月単位でゆっくりと動いている印象です。作家によっては10年以上相場が変わらない場合もあります。

基本的には上記の通り相場動向を考慮して買取価格を決定しますが、相場が形成されるためには一定量の作品が市場に出回っていないといけません。

個展などで新作(まだ誰の手にも渡っていない作品)を購入したコレクターが作品を売却する事で市場に出ます。この流れを[二次流通]と呼び、一度人の手に渡った作品が一定数出回る事で安定した二次流通の市場が形成されます。

某グルメサイトの口コミでも、一定数の口コミ・評価が集まらないと星は付きません。それと同じような原理です。

株式市場をイメージいただくと分かりやすいと思いますが、欲しい人が多いほど評価は高まり、欲しい人が少ないほど評価は下がります。絵画のマーケットは株式市場ほど相場が動かず、数週間から数カ月単位でゆっくりと動いている印象です。作家によっては10年以上相場が変わらない場合もあります。

基本的には上記の通り相場動向を考慮して買取価格を決定しますが、相場が形成されるためには一定量の作品が市場に出回っていないといけません。

個展などで新作(まだ誰の手にも渡っていない作品)を購入したコレクターが作品を売却する事で市場に出ます。この流れを[二次流通]と呼び、一度人の手に渡った作品が一定数出回る事で安定した二次流通の市場が形成されます。

某グルメサイトの口コミでも、一定数の口コミ・評価が集まらないと星は付きません。それと同じような原理です。

原画(油絵・日本画・水彩等)と比べる版画の市場価値は?

版画の市場価値は、作家の評価に影響されます。多くの作家は油絵などの原画作品が最も評価が高く、水彩・デッサン等の直筆作品、版画作品の順で評価されます。しかしながら、同じ作家でも図柄や構図等により評価が分かれるため、出来が悪い油絵よりも出来がいい版画の方が、買取価格が高くなるケースもあります。

また、版画を専門で制作している作家(棟方志功・長谷川潔など)は版画よりも直筆作品の方が、評価が低いケースもありますので、必ずしも原画作品が一番という訳ではありません。

版画の中でも高価買取をしやすい条件は直筆サイン(鉛筆・ボールペン等)で限定部数の記載(数字とアルファベットがある)があるかどうかです。作家と作品の関わりが深いほど市場価格は高くなります。作家の没後に制作されている作品は限定部数もサインも無い場合があり、安価な買取価格になるケースが多いです。

版画にニセモノ(贋作)はあるのか?

版画作品は原画に比べると制作費が高くなり、原画に比べて市場価値が低いことから贋作は作られにくいです。しかし、棟方志功の木版は作りやすく、市場評価が高いので贋作が多く出回っている状態です。基本的には所定鑑定機関は原画作品のみが鑑定の対象ですが、棟方志功は板画作品も鑑定の対象となっていますので、いかに贋作が多いかを物語っています。

作品によってはサインやエディション部分を含めた全部を印刷しているものもあるので注意が必要です。

版画の買取相場 ※23年1月時点

| 作家名 | モチーフ | 買取相場 |

| 千住博 | ウォーターフォール | 30〜100万 |

| 東山魁夷 | 白馬 | 20〜90万 |

| 有元利夫 | 蒼い風 | 〜70万 |

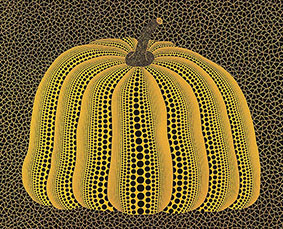

| 草間彌生 | かぼちゃ | 200〜1000万 |

| 藤田嗣治 | 猫十態より | 50〜300万 |

| 棟方志功 | 大首 | 〜300万 |

| 浜口陽三 | パリの屋根 | 〜140万 |

| 長谷川潔 | 蝶のいる静物 | 〜20万 |

| 草間彌生 | 魚 | 〜400万 |

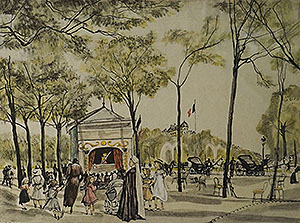

| 藤田嗣治 | オペラ座の夢 | 〜70万 |

| 作家名 | モチーフ | 買取相場 |

| ウォーホル | マリリン・モンロー | 1500〜3000万 |

| ウォーホル | ムーンウォーク | 1000〜1200万 |

| キース・へリング | POP SHOP | 〜350万 |

| ビュッフェ | 風景 | 〜30万 |

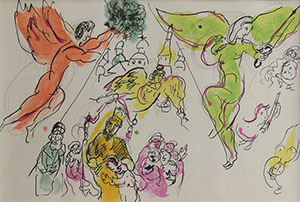

| シャガール | ダフニスとクロエ | 10〜150万 |

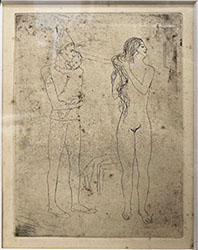

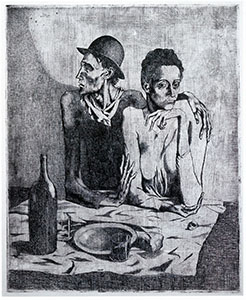

| ピカソ | 347シリーズ | 15〜40万 |

| ピカソ | 貧しき食卓 | 〜800万 |

| ローランサン | 女性 | 〜5万 |

| 李禹煥 | 港より | 〜25万 |

| カシニョール | 人物 | 1〜30万 |

版画(リトグラフ)で有名な主要作家

現代アートを語る上で、オークションの落札金額は作家を評価する重要な指標のひとつではないでしょうか。アートの世界は美術史における立位置、作品の文脈、アーティストのキャラクター等、様々な面から評価されますが、どれも数字で語られる事は少ないです。そのため、オークションでの落札金額や販売価格などの『数字』から見ると現代アート作家のすごさが分かるかもしれません。知名度は勿論のことですが、数字でも結果を残している現代アーティストの中で、特に輝く日本人作家3人をご紹介いたします。

草間彌生

国内で最も有名な現代アーティストは草間彌生ではないでしょうか。水玉を散りばめた南瓜(かぼちゃ)のモチーフなど、唯一無二のセルフプロデュースで圧倒的な知名度を誇ります。2019年には【無限の網 #4】という作品が、某オークションで796万ドルという金額で落札されたことも記憶に新しいです。

草間彌生は芸術の中心地であるニューヨークで結果を残した現代アーティストです。『ハプニング』で一躍有名となりました。セントラルパークやブルックリン橋などで米国旗の焼却、全裸のモデルたちの体に水玉の模様を描きだす等、数多くのハプニングを残しました。草間彌生はハプニングを通じて「既成の性にまつわる道徳観」や「ベトナム戦争」に対していくつものメッセージを送ったと言われています。現在では草間が生み出した作品はグッズや有名アパレルブランドなどに採用され、アートに興味がない層にも浸透しています。また、2017年には東京都新宿区弁天町に「草間彌生美術館」が設立されました。オブジェや空間芸術などを中心に、草間彌生の真髄を見る事ができます。

草間彌生は芸術の中心地であるニューヨークで結果を残した現代アーティストです。『ハプニング』で一躍有名となりました。セントラルパークやブルックリン橋などで米国旗の焼却、全裸のモデルたちの体に水玉の模様を描きだす等、数多くのハプニングを残しました。草間彌生はハプニングを通じて「既成の性にまつわる道徳観」や「ベトナム戦争」に対していくつものメッセージを送ったと言われています。現在では草間が生み出した作品はグッズや有名アパレルブランドなどに採用され、アートに興味がない層にも浸透しています。また、2017年には東京都新宿区弁天町に「草間彌生美術館」が設立されました。オブジェや空間芸術などを中心に、草間彌生の真髄を見る事ができます。

藤田嗣治(レオナール・フジタ)

藤田嗣治といえば<裸婦><猫><少女><自画像>など様々なモチーフで作品を制作しました。1919年ころから独自な乳白色の下地に、繊細な描線で描いた作風が藤田嗣治の代名詞と言えるでしょう。

藤田嗣治が生前に制作された版画作品は、人気のため多くの作品が後世に残されました。描き込み具合等により評価額が決まります。「猫十態」、「魅せられたる河」、「小さな職人たち」等のシリーズ作品も多いです。版画の中では「猫十態」のシリーズが高い評価を得ています。

通常の版画作品は直筆サインと限定部数がセットで価値づけされているものが多いですが、藤田嗣治の作品はサインや限定部数が無くても高額な作品もありますので、一度ご相談ください。

藤田嗣治が生前に制作された版画作品は、人気のため多くの作品が後世に残されました。描き込み具合等により評価額が決まります。「猫十態」、「魅せられたる河」、「小さな職人たち」等のシリーズ作品も多いです。版画の中では「猫十態」のシリーズが高い評価を得ています。

通常の版画作品は直筆サインと限定部数がセットで価値づけされているものが多いですが、藤田嗣治の作品はサインや限定部数が無くても高額な作品もありますので、一度ご相談ください。

棟方志功

パブロ・ピカソ

ピカソは多作の作家としても有名です。ギネスにも最も作品を残した作家として記録され、生前に約15万点を残しました。どれだけ一流の作家でも作品を作りすぎると需要と供給のバランスが崩れて市場価値が下がることが殆どです。実際に市場の反応を読めずに作品を作りすぎてしまい、市場価値の暴落を招いた作家も存在します。しかしながら、ピカソは世界で最も多作な作品でありながら、世界で最も市場評価が高い作家のひとりでしょう。

版画というくくりだけでも約10万枚制作されています。作品の種類は約2000枚ですが、版画という性質上枚数が摺られため、このような枚数になります。これだけの数があれば高い作品もあれば安い作品も出てきます。注意すべき点はピカソだから何でも高いという訳ではなく、制作年代・技法・作品のモチーフ等で大きく金額が異なります。

版画というくくりだけでも約10万枚制作されています。作品の種類は約2000枚ですが、版画という性質上枚数が摺られため、このような枚数になります。これだけの数があれば高い作品もあれば安い作品も出てきます。注意すべき点はピカソだから何でも高いという訳ではなく、制作年代・技法・作品のモチーフ等で大きく金額が異なります。

マルク・シャガール

版画・リトグラフの買取強化中の作家一覧

版画(リトグラフ)の制作方法や種類について

版画の定義

版画とは色や形に応じて作った版を、紙などに刷って作る作品のことです。

当たり前ですが油絵や日本画とは異なる制作工程です。基本的には色ごとに版を作り、それを重ねることにより一つの作品になります。一番の違いは再現性でしょう。油絵や日本画は直接キャンバスや紙に描きます。版画は版を作ってしまえば、同じ作品を大量に何度でも制作できますが、絵画は基本的には同じ作品を作り出す事は困難です。

では、簡単に版画の歴史を見ていきましょう。

版画の歴史

版画の始まりは木版画と言われていますが、年代に関しては様々な記録がありハッキリとしていません。1300年代後半からキリスト教の教義を広める目的で、聖地巡礼の記念や護符などで作っていたのが始まりの一つに数えられています。

1400年から1430年頃になると多くの木版画が登場して、木版本が作られるようになりました。木版本は文字を木版で刷り、挿し絵は手描きのものや、木版に手彩をほどこしているものがあります。

ちなみに、現在の印刷技術の基礎を築いたのがドイツ出身のグーテンペルク(1398〜1468)と言われており、この印刷技術はルネッサンス期の三大発明の一つとされています。

このように版画の歴史は古く現代までに様々な表現技法が編み出されました。

版の作り方

版の作り方は、大きく下記の4種類に分かれています。

◆凸版(とっぱん)インクを乗せたい箇所の輪郭を彫り、出っ張りを作る技法(木版画)

◆凹版(おうはん)彫ったり削ったりして、インクを詰める溝を作る技法(木版画、銅版画)

◆平版(へいはん)特殊な画材を使い、平らな所に描画しインクを乗せる技法(リトグラフ)

◆孔版(こうはん)孔(あな)を開けた箇所にインクを通過させ、紙に乗せる技法(シルクスクリーン)

作家は上記4種類の技法を自身が目指す表現方法に合わせて選択していきます。

市場に多く出回るのが、シルクスクリーン(孔版)、リトグラフ(平版)、銅版画(凹版)、木版画(凸版)でしょう。銅版画はエッチング、メゾチント、ビュラン等、細分化されますのでここでは割愛させていただきます。では、詳しく見ていきましょう。

シルクスクリーンはセリグラフとも呼ばれ、日本の友禅染がルーツとも言われています。友禅染をヒントにイギリス人がシルクを使って型を作り印刷したのがシルクスクリーンと呼ばれ、戦後の日本に輸入されました。現在では美術品制作以外でも衣類のプリントなど幅広い分野で使用されており、身近な表現技法です。

特徴は光沢感ある質感で、作品の表面が写真のような見え方ができます。

代表的な作家はアンディ・ウォーホルや山形博導(ヒロ・ヤマガタ)でしょう。

デメリットは色が厚く乗っていますので、絵の具の割れが出てしまうことがあります。割れが出てしまうと評価が著しく下がります。

リトグラフの歴史はシルクスクリーンよりも古く、1798年に生み出されました。石灰石の上に脂肪クレヨンで描画し、弱酸性溶液を上から塗ることで化学変化を起こして版を作る平版印刷が発明されました。江戸後期から明治初頭にかけて日本国内でもリトグラフの技術が広がりました。

作家が描いたタッチを直接版として起こすことができ、色を何色も重ねることができますので奥行きのある表現が可能となります。

多くの作家の版画作品で使用されており、出会う確率が高い作品とも言えます。

ピカソや東山魁夷をはじめ、数多くの作家に愛された表現技法になります。

銅版画とは、版材に銅の板を使用して、彫る・腐食するなどの物理的処理を加えて凹部を作り、そこにインクを詰めてプレス機で圧力を加えることで、インクを版から紙へ転写す

る技法の総称です。直接凹版技法と関節凹版技法の二つに分けられ、前者は直接銅板を彫り凹部を作り、ドライポイント・メゾチントなどの技法があります。後者は銅板を硝酸水溶液などで腐食させて凹部を作り、エッチング・アクアチントなどの技法があります。

銅版画の歴史も古く1400年代後半には銅版画を起源とする技法が開発されていたそうです。

線を中心にした繊細な作品に適しており、浜口陽三、駒井哲郎、浜田知明、長谷川潔など作品に使用されていました。銅版画は版画専門で創作活動を行なっている方が多い印象です。

圧をかけて版に色を写すので、作品の四隅が凹んでいるのが見分けるポイントです。

学生時代、図画工作の時間でやったことがある方は多いのではないでしょうか。最も身近な版画技法と言えます。版材に木の板を使用して、彫刻刀などで凸部を作り、そこに色をつけて刷る技法になります。版画技法の中では最も古典的な技法です。木の木目が紙に移るので温かみが出やすいです。また、インクを乗せて刷るたびに凹部にインクが詰まったり、凸部が削れたりして、版の出方が異なり作品の味が出ます。棟方志功などが最も有名な木版画かではないでしょうか。棟方のように輪郭線などを黒で刷り、色は手彩色で入れる方法も多用されています。

版画は作家が制作するの?

版画制作はチーム制で、多くは<絵><彫><摺(すり)>で分業化しています。作家がすべて行なっている場合も少なからずありますが、殆どの作家はこのように分業化しています。絵を描く作家に目がいきがちですが、彫師と摺師の存在もとても重要です。それぞれ特別な技能が必要で熟練された職人ではないと作家が思う作品を表現することが困難です。

長谷川潔は長年頼んでいた摺師が亡くなった際に版画制作自体を辞めてしまったというエピソードがあり、チームの重要さが分かります。

版画に発生しやすいダメージと買取価格への影響

美術品・版画の買取に従事していると様々なダメージが出ている作品と遭遇します。そのダメージが買取価格に及ぼす影響を、専門的な立場から紹介したいと思います。

版画作品の技法はリトグラフ・シルクスクリーン・銅版画・木版等ありますが、市場に流通している多くの作品は<紙>に刷られています。なので、刷られている対象が紙の作品として話を進めていきます。

版画作品の技法はリトグラフ・シルクスクリーン・銅版画・木版等ありますが、市場に流通している多くの作品は<紙>に刷られています。なので、刷られている対象が紙の作品として話を進めていきます。

版画の名称

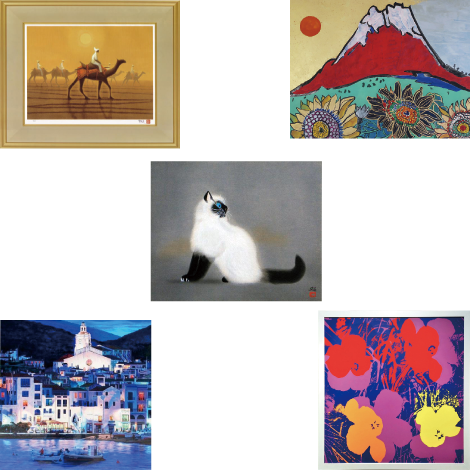

また、版画のダメージを説明するためには<版画の名称>を理解する必要があるので説明させていただきます。版画は基本的に紙に摺られるものと説明しましたが、この摺った部分を《イメージ》と呼びます。サインや限定部数はイメージ外の摺られていない部分に鉛筆などで書かれることが多いです。シートを額装するときはサインや限定部数も見せるようにします。その見えている余白部分を《マージン》と呼びます。一部の木版作品はサインなどが書かれているマージン部分を隠して、イメージしか見せない額装があります。

額縁の内側に布で装飾されたものがあります。これを《マット》と呼び、作品の一部ではなく額の一部になります。では、以上のことを踏まえてダメージの種類を紹介させていただきます。

額縁の内側に布で装飾されたものがあります。これを《マット》と呼び、作品の一部ではなく額の一部になります。では、以上のことを踏まえてダメージの種類を紹介させていただきます。

版画に共通して発生しやすいダメージ

版画作品で想定されるダメージは<シミ><カビ><退色><ワレ><破れ><波うち>です。

最もよく見かけるのが《シミ》です。シミは二種類あり、「普通のシミ」と「点シミ」と呼ぶものがあります。見え方は普通のシミは薄い黄色のような、まだら模様に色が付いています。点シミは黒色で点々とついています。シルクスクリーン以外はイメージにも出ることがあります。

買取関しては、一部の技法を除いてシミは修復できます。一部の技法とはシルクスクリーンで、高度な技術をもった職人でないと修復できないとされています。なので、シルクスクリーンはシミが出ていると、修復が出来ない前提で扱います。

次は買取金額への影響です。シミが出ていると画一的に評価が下がるのではなくシミの濃度により評価額が異なります。よく質問されるのが、シミが出ている範囲で修復金額が変わるのではないかと言われますが、シミの濃度さえ同じであれば一箇所も十箇所も変わりません。重要なのはシミの濃度で濃ければ濃いほど修復代が高くなり評価額が下がります。

高額作品になると、シミはイメージやマージン部分だけではなく、額縁に隠れている部分も評価の対象となります。一度シミが出てしまうと広がりやすく、将来のことを見据えて判断する為より慎重になります。このようにシミに関しては修復するのに必要な経費分だけ評価が下がるので、買取業者はダメージの程度を判断する能力が必要です。また、修復ができない作品(シルクスクリーンや重度なダメージ作品を含む)はB級品扱いとして大幅に評価が下がる可能性があります。

高額作品になると、シミはイメージやマージン部分だけではなく、額縁に隠れている部分も評価の対象となります。一度シミが出てしまうと広がりやすく、将来のことを見据えて判断する為より慎重になります。このようにシミに関しては修復するのに必要な経費分だけ評価が下がるので、買取業者はダメージの程度を判断する能力が必要です。また、修復ができない作品(シルクスクリーンや重度なダメージ作品を含む)はB級品扱いとして大幅に評価が下がる可能性があります。

《カビ》はシミの親戚のようなダメージです。修復は可能ですが、濃度により評価額が変わります。扱いはシミと同じような認識で大丈夫です。

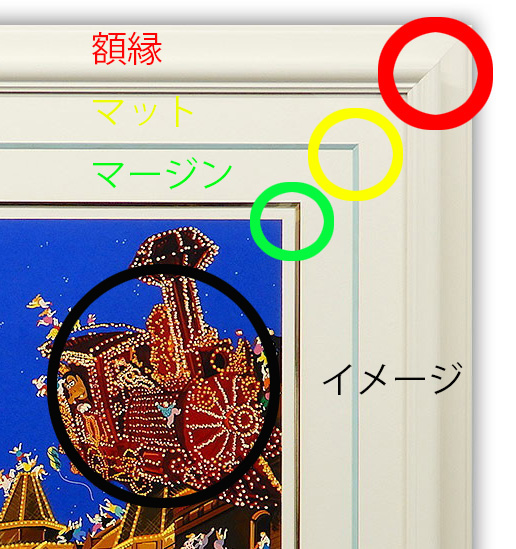

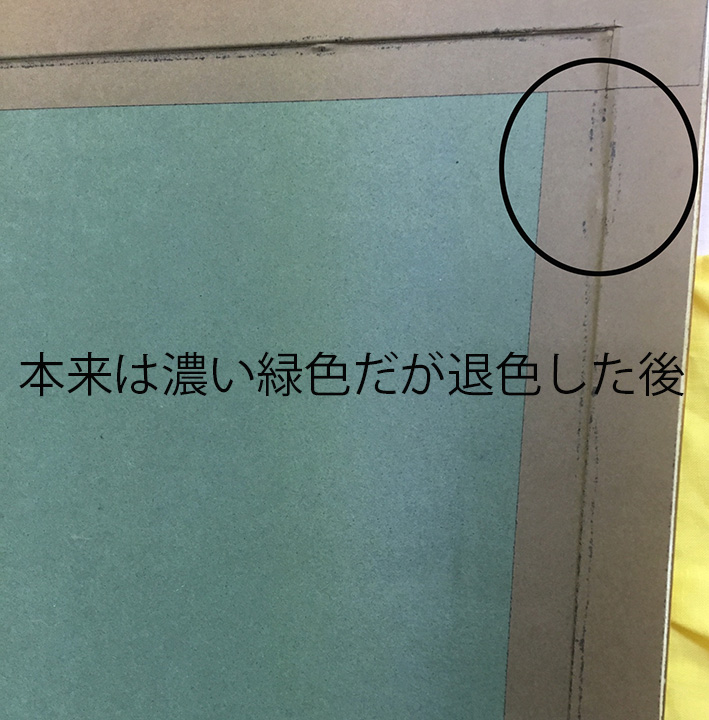

《退色》とは、色が抜けて薄くなることです。このダメージは基本的に修復できません。ある程度著名な作家の作品は版画集が出されていますので、画集と比べてどれほど色が薄くなっているかで判断します。画集がない作品は画像のように紙の色焼けなどを参考に判断します。

基本的に修復はできないので、色の抜け具合で大幅に買取金額が下がることもあります。リトグラフや木版作品が退色しやすい印象です。摺る際に使っている絵の具のクオリティによっても耐久度が異なりますが、赤色は特に抜けやすいです。

《ワレ》とは、版画の画面にヒビが入ることを言います。このダメージはシルクスクリーンのみに限られ、絵の具の接着が他の技法より多いため発生します。見た目は油絵の《縮み》と同じようなイメージです。異なる点は版画作品にワレが出てしまうと致命的な瑕疵として殆ど値段が付かなくなります。

《破れ》とは、紙が破れている状態です。作品によってはシートの状態で販売されており、何らかのきっかけで破れてしまうこととあります。他に考えられるのは、安価な業者に額装を頼むと、シートを固定する時にセロテープを使っていました。これは作品にテープ痕が残り、額を変える時に破れてしまう原因になります。最近の額装ではあまり見かけませんが、バブル期の安価な作品ではよくありました。高額作品に関しては額に隠れているところが破れていてもマイナスポイントになります。イメージ部分に破れがあると殆ど値段が付かなくなります。

《波打ち》とは、紙が弛んでグニャグニャになった状態です。波打ちは湿気が原因でシートに水分が含まれている状態です。なので、波打ちが発生しているとシミやカビが出やすい状況なので注意が必要です。また、シミやカビなどの修復をする際に波打ちが発生するリスクがあります。買取の評価に関しては、波打ちが多少出ていても問題ないですが、程度により評価を下げる場合もあります。

額縁のダメージも査定額に影響あり?油絵・日本画との違い(番外編)

版画作品も額縁にダメージがあると評価が下がります。油絵の所でも述べましたが、買取金額が数十万円単位だと額装の占める割合が低いので、ダメージがあっても査定価格に考慮しない業者も多いかと思います。

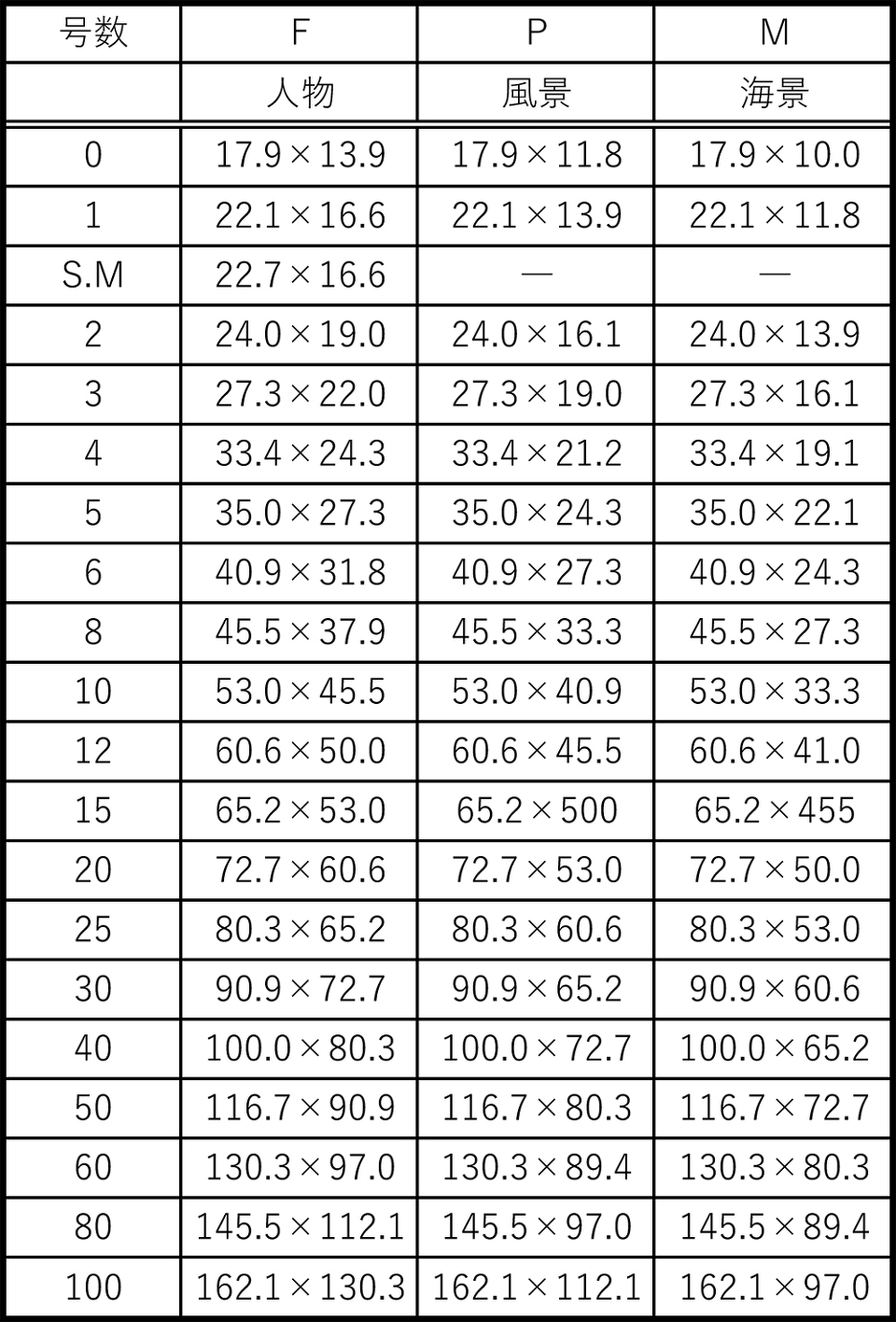

版画の額装が油絵・日本画と異なる点は<規格>の有無です。油絵と日本画は号という規格が存在します。油絵のサイズ表をのせておきます。

このように油絵は規格が明確に決まっているため、サイズに合わせて額が用意されています。町の画材屋さんでもサイズに合わせて陳列されていると思います。しかしながら、版画作品は規格が明確に決まっていない為、作品ごとに額縁が特注になります。なので、版画作品の方が額装を変えるコストが高くなり、その分買取価格に反映されます。

版画の額装が油絵・日本画と異なる点は<規格>の有無です。油絵と日本画は号という規格が存在します。油絵のサイズ表をのせておきます。

このように油絵は規格が明確に決まっているため、サイズに合わせて額が用意されています。町の画材屋さんでもサイズに合わせて陳列されていると思います。しかしながら、版画作品は規格が明確に決まっていない為、作品ごとに額縁が特注になります。なので、版画作品の方が額装を変えるコストが高くなり、その分買取価格に反映されます。

![]()

版画(リトグラフ)の状態を長持ちさせるためには?

絵画の保存に適した場所は?

油絵の場合と殆ど同じです。ダメージが発生する原因は湿気、湿気、直射日光、物理的なダメージです。作品の保管に推奨される温度は20〜22℃で湿度が50〜55%です。この範囲ならダメージが出にくいと考えられていますが、一般のご家庭では負担が大きいです。なので、保管場所はリビングや寝室をオススメします。家の中でも長い時間過ごすことが多いので、比較的空調が安定しているのではないでしょうか?快適に過ごすために夏場はクーラーを付けて、冬場は暖房をつけるので、倉庫に比べて安定した気温になるはずです。それだけでも《カビ》や《シミ》が発生するリスクが軽減します。

《退色》は直射日光に気をつけましょう。最近のアクリルは遮光性が高いですが、直射日光は大敵です。作品を飾る際は日光が当たらない場所に飾りましょう。

最後に《破れ》は物理的なダメージなので、よっぽどのことがないか限り大丈夫だと思います。

作品の保管には、空調が安定している場所で直射日光が当たらず、風通しが良い所が適していると言えます。作品を補完する際は箱に入れてしまう方が多いと思いますが、額が傷つかない場所であれば箱に出した状態の方が湿気はたまりにくいので良いとされています。

もしも絵画・版画にダメージが出てしまった場合は?

版画のダメージは油絵と異なり基本的に、自分自身で修復することは困難です。なので、信頼できる修復業者に依頼するか、これ以上ダメージが進行しないように保管場所を改めるかです。保管場所を改めても、一度ダメージが出てしまった作品はダメージの進行が早くなります。なので、今後鑑賞する予定が無いのであれば、思い切って手放すのも一つの手かもしれません。

美術品としての版画の価値は?

版画作品の技法はリトグラフ・シルクスクリーン・銅版画・木版等ありますが、市場に流通している多くの作品は<紙>に刷られています。なので、刷られている対象が紙の作品として話を進めていきます。

版画とは、色や形に合わせて作られた版を、紙に摺って一つの作品を作ります。作品によっては版を30〜40枚程作る作品もありますので、時間や費用が掛かるデメリットがある反面、版がある限りは同じ作品を何枚も制作することが可能となります。

ポスターなどの広告物は何枚でも刷れた方が良いですが、美術品として刷る場合は無限定に制作してしまうと作品の希少性が損なわれてしまいます。

美術品は文化としての側面があり、値札を付けて流通すべきではないと思われる方もいますが、資本主義の世の中では値段の大小は物の価値を判断する上で重要な基準です。卵が先か鶏が先かになりますが、有名な作家だから評価が上がり高い金額が付く作品もあれば、高い金額で流通できたため名声が後からついてきた作品もあります。このようにどちらが先かを言いきることは難しいですが、高い値段が付く流れを整える事は重要です。

なので、近代〜現代にかけての作家は版画作品に限定部数(エディション)を付けて、直筆のサインを入れます。

この2点は非常に重要で、この世の中に流通している作品を制限することにより希少性をあげます。当然ですが版が残っていると追加で擦れてしまうので、版自体を破棄することが多いと聞きます。また、鉛筆のサインを入れる事により作品の権威を高めます。陶磁器や掛軸に見られる共箱のような役割も備えていると言えるでしょう。

このように作品に権威付けされる行為は1900年頃から見られ始め、現在では一般的な方法です。既に著名で人気がある作家は300〜500部くらい摺っても作品の価値は損なわれないですが、売り出し中の若手など、まだ相場が安定していない作家だと100部以内で摺った方が良いとされています。

著名な作家と比べると需要が少ないので、供給量と合わせる必要があります。

また、権威付けの方法で手彩色(てさいしき)と呼ばれる技法があります。

手彩色とは版画作品に作家自ら手を加える事で、水彩絵の具で色付けされていることが多いです。これを限定部数と直筆サインに加えることにより、作家が作品に関わる度合いが増え、直筆作品に近い価値を見出そうとしています。当然、作家の評価次第ですが、価値を上げるためには有効な手段とされています。

版画専門で作品制作をしていない作家に関しては、版画作品を発表する行為は、既に油絵や日本画などの直筆作品で地位が確立している証拠です。原画作品の価値上昇に伴って、コレクターの裾野を広げるのが目的とされています。

以上のことから、買取の対象になる版画は<限定部数>と<直筆サイン>があり、<市場評価がある>作品になります。

例外的に限定部数や直筆サインが無くても作家の価値が極端に高いものは買取の対象になります。版画というジャンルに絞ってもこのように複雑ですので、売却する際はきちんとした知識を持つ専門家に任せた方が安心です。是非、ご相談ください。

版画作品の希少性とは

版画とは、色や形に合わせて作られた版を、紙に摺って一つの作品を作ります。作品によっては版を30〜40枚程作る作品もありますので、時間や費用が掛かるデメリットがある反面、版がある限りは同じ作品を何枚も制作することが可能となります。

ポスターなどの広告物は何枚でも刷れた方が良いですが、美術品として刷る場合は無限定に制作してしまうと作品の希少性が損なわれてしまいます。

美術品は文化としての側面があり、値札を付けて流通すべきではないと思われる方もいますが、資本主義の世の中では値段の大小は物の価値を判断する上で重要な基準です。卵が先か鶏が先かになりますが、有名な作家だから評価が上がり高い金額が付く作品もあれば、高い金額で流通できたため名声が後からついてきた作品もあります。このようにどちらが先かを言いきることは難しいですが、高い値段が付く流れを整える事は重要です。

なので、近代〜現代にかけての作家は版画作品に限定部数(エディション)を付けて、直筆のサインを入れます。

限定部数(エディション)と直筆のサイン

この2点は非常に重要で、この世の中に流通している作品を制限することにより希少性をあげます。当然ですが版が残っていると追加で擦れてしまうので、版自体を破棄することが多いと聞きます。また、鉛筆のサインを入れる事により作品の権威を高めます。陶磁器や掛軸に見られる共箱のような役割も備えていると言えるでしょう。

このように作品に権威付けされる行為は1900年頃から見られ始め、現在では一般的な方法です。既に著名で人気がある作家は300〜500部くらい摺っても作品の価値は損なわれないですが、売り出し中の若手など、まだ相場が安定していない作家だと100部以内で摺った方が良いとされています。

著名な作家と比べると需要が少ないので、供給量と合わせる必要があります。

手彩色(てさいしき)

また、権威付けの方法で手彩色(てさいしき)と呼ばれる技法があります。

手彩色とは版画作品に作家自ら手を加える事で、水彩絵の具で色付けされていることが多いです。これを限定部数と直筆サインに加えることにより、作家が作品に関わる度合いが増え、直筆作品に近い価値を見出そうとしています。当然、作家の評価次第ですが、価値を上げるためには有効な手段とされています。

買取の対象になる版画とは

版画専門で作品制作をしていない作家に関しては、版画作品を発表する行為は、既に油絵や日本画などの直筆作品で地位が確立している証拠です。原画作品の価値上昇に伴って、コレクターの裾野を広げるのが目的とされています。

以上のことから、買取の対象になる版画は<限定部数>と<直筆サイン>があり、<市場評価がある>作品になります。

例外的に限定部数や直筆サインが無くても作家の価値が極端に高いものは買取の対象になります。版画というジャンルに絞ってもこのように複雑ですので、売却する際はきちんとした知識を持つ専門家に任せた方が安心です。是非、ご相談ください。

版画の用語解説

限定部数(エディション)とは?

版画作品にとって重要な限定部数(エディション)の種類を説明させていただきます。

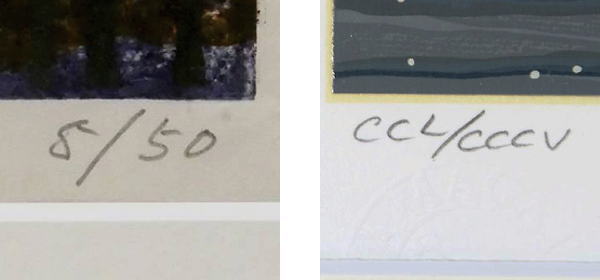

限定部数(エディション)は、大きく分けて2種類に大別されます。正式な呼び名は無いので、便宜的にナンバリングエディションとアルファベットエディションと分けさせていただきます。

ナンバリングエディションはアラビア数字(1、2)又はローマ数字(I、II)で記載します。分子が管理番号で分母が制作枚数になります。分子の数字は摺られた順に記載している訳では無く、作家によって異なります。最終的な検品で瑕疵が見つかった場合は弾かれますので、ランダムに数字が書かれている事が多いと思います。

買取価格に関してですが、分子の数字はお客様それぞれの好みなので、番号によって評価が上がることは基本的にありません。しかし日本国内では42や49などの死や苦しみを連想させる数字は嫌がられる事もあるそうです。

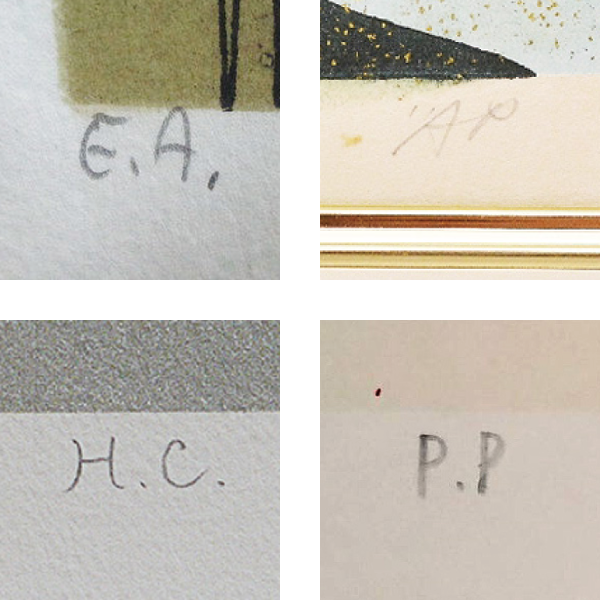

アルファベットエディションはEA、AP、HC、PPなどの記載で製作者側の保管用としての意味合いがありますが、普通に出回っています。以前はアルファベットエディションの方が希少なのでナンバリングエディションより評価が高かったです。しかし現在アルファベットエディションは贋作の温床として使われる事があるそうで、一部の海外作家でアルファベットエディションの場合は評価が著しく下がり、海外の主要オークションで取り扱い拒否される事もあります。今後、日本国内でもそのような流れに進むかもしれません。

では、代表的なアルファベットエディションを説明します。

◆EA・AP→Epreuve d’artiste(エプルーヴ・ダルティスト)、Artist Proof(アーティストプルーフ)の略です。前者はフランス語で後者は英語で、意味は同じです。作家保存用としての意味合いがあり、略語は作家の出身地などで分けられています。

◆HC→Hors Commerce(オル・コメルス)の略で、非売品という意味です。フランス語です。

◆PP→printer’s proof(プリンターズプルーフ)の略で、摺師の保存版という意味です。

上記のアルファベットエディションは制作枚数の数%などと言われていますが、版画集で明確に示されていない限り何枚摺られているか分かりません。その点が海外の主要オークション会社で取り扱われなくなった理由の1つかもしれません。

一般的に制作数は50部〜300部程度かなと感じます。それ以上ですと制作枚数が多いかなと思いますが、買取価格は部数よりも作家・作品の評価が重要になります。なので、部数が多いから市場評価が低いとはなりませんが、500部を超えて制作されている高額版画作品はあまり見かけません。作家によっては1/1とかで作っている人もおり、少なければ少ないほど希少性は高いと言えます。また、版画に作家自らが色を加える手彩色(てさいしき)があると評価は高くなります。

◆EA・AP→Epreuve d’artiste(エプルーヴ・ダルティスト)、Artist Proof(アーティストプルーフ)の略です。前者はフランス語で後者は英語で、意味は同じです。作家保存用としての意味合いがあり、略語は作家の出身地などで分けられています。

◆HC→Hors Commerce(オル・コメルス)の略で、非売品という意味です。フランス語です。

◆PP→printer’s proof(プリンターズプルーフ)の略で、摺師の保存版という意味です。

上記のアルファベットエディションは制作枚数の数%などと言われていますが、版画集で明確に示されていない限り何枚摺られているか分かりません。その点が海外の主要オークション会社で取り扱われなくなった理由の1つかもしれません。

一般的に制作数は50部〜300部程度かなと感じます。それ以上ですと制作枚数が多いかなと思いますが、買取価格は部数よりも作家・作品の評価が重要になります。なので、部数が多いから市場評価が低いとはなりませんが、500部を超えて制作されている高額版画作品はあまり見かけません。作家によっては1/1とかで作っている人もおり、少なければ少ないほど希少性は高いと言えます。また、版画に作家自らが色を加える手彩色(てさいしき)があると評価は高くなります。

獏の版画(リトグラフ)の買取方法

| 店頭買取 | お客様が当店に直接お持ち込みいただく方法です。 その場で査定・現金でお支払いが可能です。 ※ご来店前に予約をまずお取りください。店頭買取に限り、クーリングオフ対象外となります。 |

| 出張買取 | 当社にご連絡いただき、日程を調整後ご自宅まで無料出張・査定いたします。 提示価格が折り合えば、その場で現金決済となります。 ※エリアや作品の内容によっては、お伺いできない場合もございます。 |

| 宅配買取 | 作品の内容やお住まいのエリアによって、作品を宅急便で送っていただき 当社で現物を確認してから振込いたします。 ※ガラスや額が破損しますと作品が傷ついてしまうため厳重に梱包をお願いします。 |

版画(リトグラフ)の買取は

絵画買取専門店 獏にご依頼ください

版画作品の買取価格は、その作家を取り巻く環境により大きく異なります。市場が安定している作家は買取時点の相場を参考に評価できますが、新人作家〜中堅作家のように二次流通に作品が出回っていない作品は買取業者ごとに評価方法が分かれます。

当社では二次流通の相場だけではなく、幅広い情報を考慮して買取金額をご提案させていただきます。是非、お気軽に東京の絵画買取専門店『獏』へご相談ください。

当社では二次流通の相場だけではなく、幅広い情報を考慮して買取金額をご提案させていただきます。是非、お気軽に東京の絵画買取専門店『獏』へご相談ください。